部署名

くらし・環境部 生活環境課

プロジェクトテーマ

浄化槽維持管理をデータで

見える化する仕組みをつくりたい

くらし・環境部 生活環境課

浄化槽維持管理をデータで

見える化する仕組みをつくりたい

トップ>

浄化槽維持管理をデータで見える化する仕組みをつくりたい

浄化槽の保守点検・清掃の実施状況を行政が把握できず、適切な維持管理が徹底されていない。

二次元バーコード活用の電子報告システムで浄化槽の点検・清掃情報を自動収集・一元化する実証。

関係者の負担を増やさずに維持管理情報を集約し、行政業務の効率化と環境保全施策の高度化につなげていく。

・静岡県内でのシステム本格導入

・全国自治体への横展開(法改正の場合、全国の自治体で同様の課題が出るため展開可能)

私たち生活環境課は、豊かな自然ときれいな水を未来へ引き継ぐため、浄化槽の普及と適正管理を推進しています。浄化槽は下水道が未整備の地域において生活排水を浄化する、川や海、湖などの水質を守るために欠かせない汚水処理施設です。浄化槽を使い続けるためには、定期的な保守点検や清掃、法定検査が欠かせません。しかしながら、現在、保守点検や清掃などの維持管理状況の収集・整備が十分に進んでおらず、各浄化槽がきちんと保守点検・清掃されているかを行政が把握する仕組みはありません。このため、私たちは各地の浄化槽の維持管理状況を「見える化」できずにいました。

この現状に対し、私たちは「どうずれば浄化槽の維持管理状況をきちんと把握できるのか?」と考え、環境リスクを未然に防ぐために何ができるかを考え始めました。

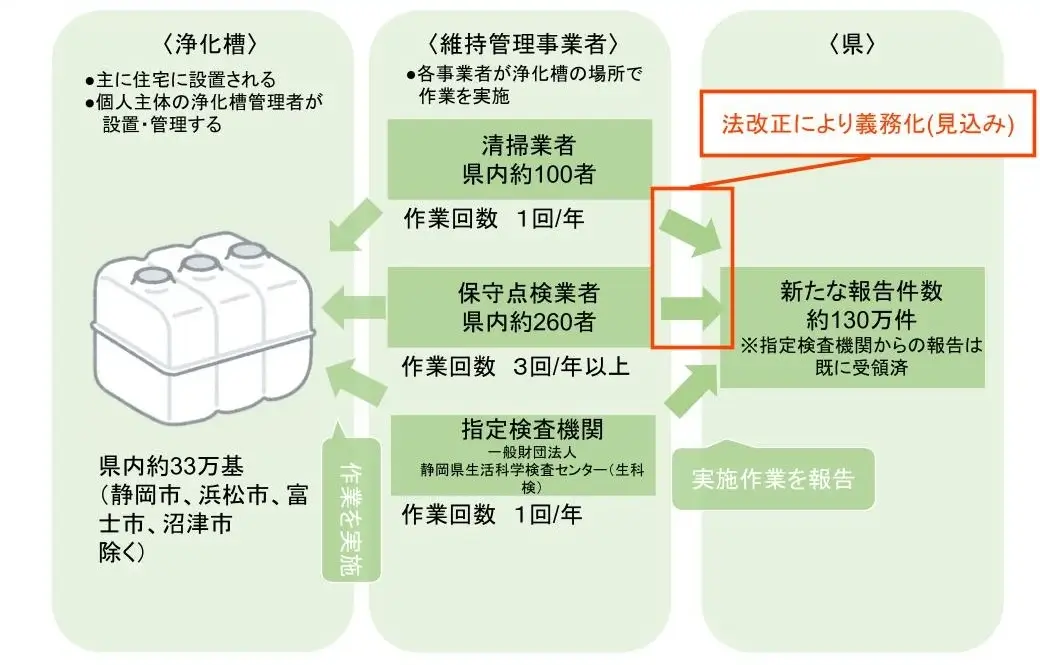

静岡県内では、下水道の整備されていない地域を中心に約33万基(静岡市、浜松市、沼津市、富士市除く。以下同じ。)もの浄化槽が稼働しており、重要なインフラとして各地で使われ続けています。その数多くの浄化槽が、適切に維持管理されているかどうか、行政は十分に把握できていません。法定検査(一年に一度の水質などの検査)の結果報告を指定検査機関から受けていますが、より頻繁に行われる保守点検や清掃については、報告が義務化されていないため情報を収集できていないのが現状です。そのため、例えばある地域で浄化槽が適切に清掃されず悪臭や水質汚染が発生しても、問題が表面化するまで行政は気付くことができない可能性があります。環境を守る立場として、この “見えない” 状況は大きな課題です。

こうした中、浄化槽法の改正によって近い将来、事業者による行政への保守点検・清掃の実施状況報告が義務化される見込みです。私たちにとって、浄化槽の維持管理情報を把握できる絶好の機会ではありますが、一方で大きな不安があります。それは報告の件数です。静岡県全域で保守点検・清掃の報告件数を合計すると、年間で130万件以上にもなります。この膨大な数の報告書に目を通し、内容を確認してデータ入力まで行うのは、人手では不可能です。現在の人員体制では、紙による報告は言うまでもなくExcelで報告を受け取っても処理が追いつかないでしょう。また、報告義務に対応しなければならない県内約460の事業者についても、人手による煩雑な報告作業には限界があります。このままでは、せっかく義務化されても事業者も行政も対応しきれず、有名無実化してしまう恐れがあります。

私たちは、報告義務化という波を前に、この難題を解決する新たな仕組みが必要だと痛感しました。

課題解決の鍵は、事業者と行政をシームレスにつなぐデジタル技術です。幸い静岡県では、4割近くの浄化槽に二次元バーコードが記載された法定検査済証が貼付され始めており、各浄化槽のIDを迅速に読み取る手段が整いつつあります。そこで私たちは、この二次元バーコードを入口にした電子報告の仕組みを思い描きました。保守点検や清掃を行う事業者の方々に、スマートフォンで二次元バーコードをスキャンして簡単な入力を行ってもらえれば、その情報が即座にクラウド上のシステムに記録されます。入力データは自動的に浄化槽ごとに整理されるため、担当職員が一件一件チェックしたり入力したりする必要はありません。こうした仕組みが実現すれば、現場での報告作業が効率化され事業者の負担が軽減されるだけでなく、行政の事務も大幅に省力化されます。また、データが蓄積されれば、どの地域で維持管理が滞っているかなど全県的な傾向分析も可能となり、浄化槽行政を戦略的に展開できるでしょう。

提案するソリューションが実現すれば、静岡県の浄化槽行政は大きく前進します。浄化槽の維持管理情報のデジタル収集という課題は、本県だけでなく今後全国の自治体が直面する共通課題です。静岡から始まるこのチャレンジが全国のモデルケースとなり、やがて日本中の水環境保全に貢献できることを期待しています。

背景

生活環境課は県民の安全で快適な生活環境を守るため、浄化槽の普及と適正管理を推進している。浄化槽は生活排水を浄化する施設で、この性能を発揮させるために必要な保守点検・清掃・法定検査が法律で義務付けられている。

課題

現在、浄化槽の保守点検や清掃の実施状況について、事業者による行政への報告が義務づけられておらず、行政は必要な情報を把握できていない。これを解消するため浄化槽法改正で事業者による行政への報告が義務化される見込みである。浄化槽法改正が行われた場合、県内約33万基の浄化槽について、年間130万件超の保守点検・清掃に関する報告が想定され、紙やエクセルによる報告では対応困難であり、義務化に備えた情報収集体制の構築が喫緊の課題である。

求める解決策

浄化槽の維持管理を行う事業者と県職員両方の現場作業負担を増やすことなく情報の一元管理を実現し、浄化槽管理業務全般の効率化・高度化ができるデジタルソリューションの構築を求めている。

事業者が二次元バーコードを読み取り、現場で点検・清掃結果をスマートフォン等で入力。そのデータを自動集約・環境省版浄化槽台帳と連携したい。130万件超の保守点検・清掃実施状況のデータを蓄積し浄化槽管理に役立てる。小規模事業者も使いやすいUIや仕組みも意識していきたい。

二次元バーコードを1例としているが、より良い方法を求める。

想定する

実証実験内容

浄化槽維持管理事業者と県職員を対象に、二次元バーコードによる現場入力・自動集約や環境省版浄化槽台帳との安全なデータ連携が、両者の現場作業・事務負担を増やさず情報一元管理を実現できるかを検証。併せて、小規模事業者でも使いやすいUI/UXや、大量データ蓄積・利活用の有効性を評価し、技術面・運用面の改善点を明らかにする。

実証実験成功後

の発展性

浄化槽法改正により、今後は全国の自治体(都道府県、保健所設置市等)が同様の課題を抱える見込みであり、それに対する解決策は広く全国展開可能なビジネスとして期待できる。

提案企業に

求める専門性

設備保守や点検情報管理、工場やインフラでの点検SaaSへの知見

二次元バーコードやスマホ活用の現場向けソリューションへの知見

浄化槽や行政報告の知見

ICTに関する専門知識や経験が少ない方へのわかりやすさ・操作の簡便性を意識できること

プロジェクトの

進め方

打合せは対面でもオンラインでもどちらでも可能。

提供可能な

データ・

環境等

実証にあたっては、県内業界団体へのヒアリングや使用感等の意見収集など、所管部局として全面的な協力体制を整える。

プログラム

終了後の

本格導入

実証実験の結果、解決策の有効性が確認できた場合には、静岡県庁への本格導入に向けて予算化を含めた検討をする。